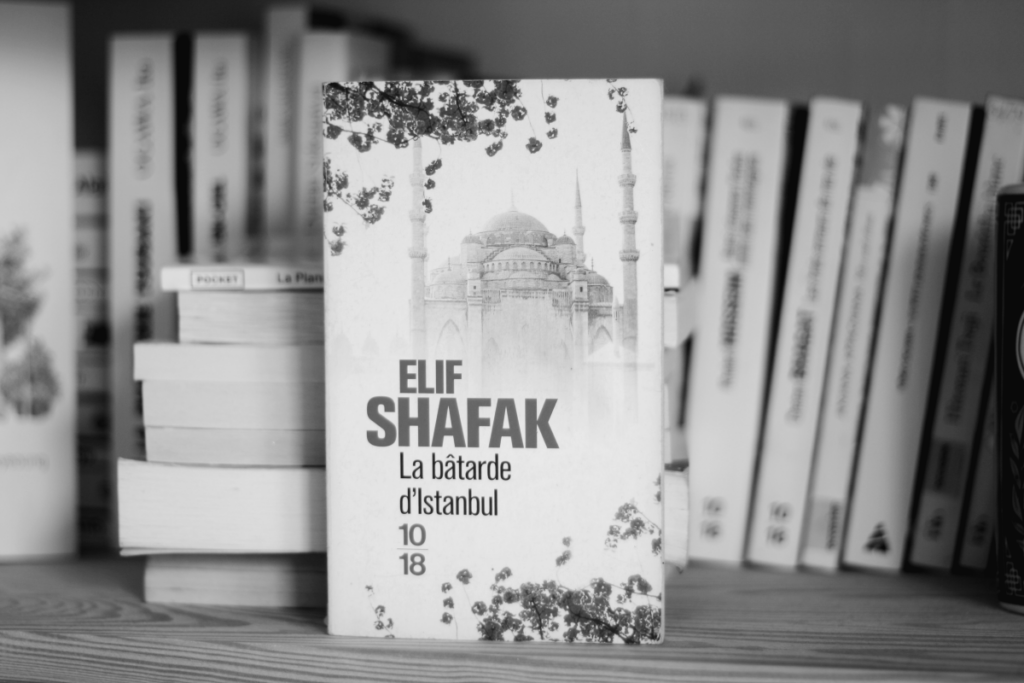

Il y a quelques années, j’ai pris la résolution de ne plus avoir de pile à lire car elle était pour moi le symbole d’une surconsommation intellectuellement hypocrite : selon moi, avoir des dizaines et des dizaines de livres qui attendent sans jamais être lus, ce n’est pas l’amour de la lecture qui parle, mais le réflexe de consommation… C’est bien beau les principes, mais pour ne plus avoir de pile à lire, il faut d’abord cesser de l’alimenter puis il faut la terminer. J’ai retroussé mes manches, bu des litres de thé noir et au fil des ans, j’ai lu, apprécié, abandonné plein de romans et à chaque fois que La bâtarde d’Istanbul d’Elif Shafak trônait en haut de la pile, je le remettais aussitôt en-dessous d’un autre livre et j’en commençais un autre. Je l’ai rejeté longtemps, et puis un jour je n’ai plus eu le choix, il n’y avait plus que lui : j’ai dû me confronter à la plume d’Elif Shafak.

Le terme « confronter » est grotesque car j’ai trouvé dans ce roman tout ce que j’aime : des féminités multiples, le temps qui passe, abîme et répare, des synesthésies à base d’oranges, de pistaches et de brouhaha stambouliote, un mélange d’ombre et de lumière qui insuffle un peu de courage dans la vie réelle et de réels morceaux de surprises et d’inattendus.

Zeliha, Asyah et Armanoush incarnaient les sœurs qui me manquaient, elles, au bout du monde, alors qu’elles me chuchotaient des paroles sur Istanbul, les Kurdes, l’Arménie, sur toute une histoire qui ne m’appartient pas. Il y avait les secrets de famille, démons farceurs et douloureux, et les desserts à la pistache, et quand tout cela s’est terminé, j’ai ressenti une tristesse profonde : j’avais achevé un roman, un voyage, une pile à lire.

Leave a Reply to IngannmicCancel reply